大変、わかりづらい「補助金」「助成金」を

「とにかくわかりやすく」「具体的に」お伝えするブログ。

今回、取り上げるのは厚生労働省の

働き方改革推進支援助成金(労働時間適正管理推進コース)

ここではこの機に勤怠管理ソフトを導入したい、という動機をベースに

この助成金を考察します

いきなり「結論」

・当てはまる事業所が多くゲットは比較的容易(要件満たせばほぼ受給)

・勤怠管理ソフトを導入「させる」ことが目的のような助成金

・もともとソフト導入予定・検討中の会社にとっては負担小で渡りに船

この助成金、ざっくり言うと何なの??

名前から容易に想像できるように、

趣旨は

というものです

内容は

と言っているに等しいですね。

ちなみにここで言う「勤怠管理システム」とは従来の「ガッチャン」式のタイムカードではなく、ICカード・顔認証・スマホ認証・生体認証などで出勤退勤時刻を自動でシステムに反映させ、データ管理、賃金計算などにつなげられるものを指します。

打刻されたタイムカードを各所から回収し手作業で計算、給与ソフトに手入力、といった作業から解放されます!

助成率も高いので、勤怠管理ソフトを導入しても実際の金額的負担は小さく済みます

かつ「補助金」と違い条件を満たせばほぼ受給できるのが大きい!(これは「助成金」すべてに言えますが)

助成金、いくら貰えるの?

・助成率は3/4(最大50万円)

30人以下の会社でかつ機器・システム導入に30万円(税込)以上かかる場合は4/5

・同時に従業員の賃金引上げを行うと → 最大290万円

前者は補助金・助成金の類でよく見かける難しい書き方ですね。。

つまり助成金を最大限活用するために最大50万円助成を目指すとした場合

「30人以下の会社だと実質負担率が少なく一番おトクになる」ということです。

後者は一見魅力的ですが、賃上げはずっと続くものであり一時金としての助成金額を

数年で超えてしまうことが考えられます(つまり経営者にとってあまりおトクとは言えない)。

しかし、もともと「賃上げ」を考えていた、というパターンであれば

活用しない手はありません。

支給対象となる事業主は

・労災保険の適用事業主であること・・勤怠管理なので従業員いますよね?であればOK

・まだ「勤怠管理システム」を導入していないこと

・まだ 賃金台帳等の労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていないこと・・・当分は3年でいいのでまだ5年規定としている事業所は少ないはず?

・交付申請時点で36協定が締結・届出されていること・・・当たり前?

・交付申請時点で年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること ・・・2019年から開始した「年5日」。さすがに就業規則に規定してるはず?

・・・とコレ、たいていの中小企業・零細企業は当てはまるのではないでしょうか。

なお中小企業の範囲についてはリンク先を参照ください(「支給対象となる事業主」の項を参照)

「常時使用する労働者の数」が指標なのでNPO法人や社会福祉法人など形態は問題ではありません。あらためて大体の中小・零細企業はOKかと。

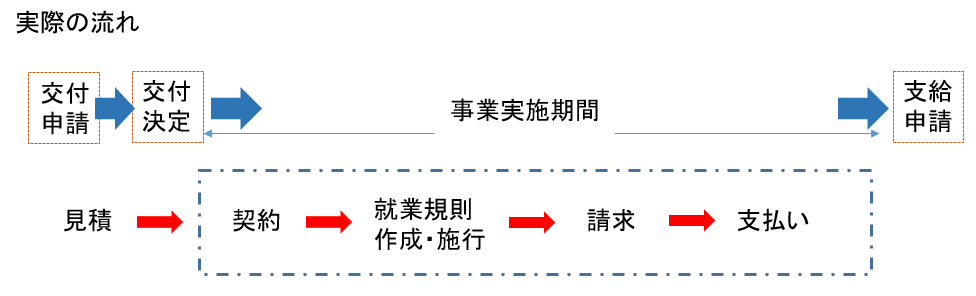

申請から給付への流れ

図を見てもらってお分かりのように

最終的にお金が貰えるのは、通常の売買契約、設置設定、請求と支払いを終え、

「支給申請」をした後、つまり一番最後です。

なお交付申請期限は2021年11月30日まで。

提出先は都道府県の労働局長あてです。

面倒くさいんじゃないの??

「様式第〇号」などとしてウェブにUPされている書式への

記載はそれほど難しくありません。

実際の交付申請書はコチラ ←Word文書ダウンロードページへ(様式第1号)

・・・どうでしょう? A4のWord文書 わずか8ページ。

そのうち、当たり前の事項の記入や 「はい」「いいえ」で選択するだけの

項目もあり、決して難しくない内容です。

実際に導入が終わり、助成金の支給する際の支給申請書はコチラ

↑Word文書ダウンロードページへ (様式第10号・第11号)

こちらはA4サイズ わずか6ページです

「実施状況の報告をされる場合」という様式第9号の書類もありますが

こちらは「労働局長から求められた場合」とありますので

無ければ不要ですね。

それぞれの書式の「記入例」は

PDFマニュアルの中盤~後半に書かれています。

参考にしてください。

ただし 上記マニュアルの45ページにあるように

決められた「書式以外の提出物」がやや面倒です。

資料1~資料5で写真や議事録などを提出するように

書かれています。

・・なお、こういう作文・提出物は苦手!とお嘆きの方は社労士さん紹介いたします

お問い合わせはコチラ

支給の対象となる取り組み

「取り組み項目」は1~9まであり、いずれか一つ以上選びます。

1 労務管理担当者に対する研修

2 労働者に対する研修、周知・啓発

3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング

4 就業規則・労使協定等の作成・変更

5 人材確保に向けた取組

・・・・ソフトを導入するという動機からは

6労務管理用ソフトウェアの導入・更新

7労務管理用機器の導入・更新

8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新

9労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

つまり6~9のいずれかに取り組むことになります。

成果目標の設定 (以下の3つをすべて達成しなくてはいけません)

⑴勤怠管理システムを用いた労働時間管理方法を採用する

⑵賃金台帳等の労働管理書類 → 5年間保存することを就業規則等に規定する

⑶労働者&労務管理担当者に対して研修をする(専門的知識を有する外部講師=社労士など、に依頼)

・・・どうでしょうか。難易度として⑵や⑶は比較的簡単。

⑴は実際に導入して今までの運用を変えるのですから、

⑴の達成がすべて、と言えなくはありませんね。

最後に

いかがでしょう。

最後になりましたが、「勤怠管理ソフト」は

特に、拠点があり従業員数が多い会社にとっては、

締め日にタイムカード回収、一気に計算作業、という手間が省けるので

大変便利なスグレモノと言えます。

打刻イコール日々のデータ蓄積、となれば

これらの作業を担っていた担当者にとっては

業務が平準化して、労働時間が読みやすくなりますから

まさに「働き方改革」ですね。

参考になりましたら幸いです。